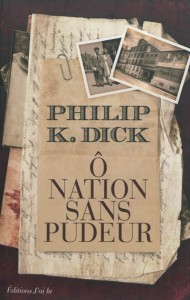

Avis : Ô nation sans pudeur de Philip K. Dick

Présentation de l’éditeur : 1949. La République populaire de Chine tout juste proclamée invite les compagnies étrangères installées sur son territoire à plier bagage. Trois Américains choisis au hasard par leur employeur, Verne Tildon, Barbara Mahler et Carl Fitter, demeurent sur place pour remettre officiellement les clés du complexe industriel déserté à ses nouveaux propriétaires. Commencent alors pour eux trois des vacances improvisées, que le soleil écrasant et l’oisiveté ont tôt fait de transformer en huis clos étouffant où les cœurs et les tempéraments s’échauffent.

Présentation de l’éditeur : 1949. La République populaire de Chine tout juste proclamée invite les compagnies étrangères installées sur son territoire à plier bagage. Trois Américains choisis au hasard par leur employeur, Verne Tildon, Barbara Mahler et Carl Fitter, demeurent sur place pour remettre officiellement les clés du complexe industriel déserté à ses nouveaux propriétaires. Commencent alors pour eux trois des vacances improvisées, que le soleil écrasant et l’oisiveté ont tôt fait de transformer en huis clos étouffant où les cœurs et les tempéraments s’échauffent.

Avis : Dans l’esprit du grand public, Philip K. Dick est bien volontiers rattaché au genre science-fiction ; la faute aux adaptations cinématographiques de certaines de ses œuvres à forte visibilité (Total Recall, Minority Report et Blade Runner en tête). Pourtant, il est bien loin de s’être restreint à ce domaine, comme en témoigne son premier livre : Ô Nation sans pudeur. Jusqu’alors inédit en France, et n’ayant également été publié que très tard aux USA, c’est une belle occasion de découvrir les premiers pas d’un auteur à un tournant de sa vie au travers d’une œuvre déjà emplie de certaines thématiques récurrentes qui hanteront le reste de son travail.

Chine. 1949. L’usine américaine a fermé, les ouvriers et les dirigeants sont partis. Le site a cessé de vivre. C’est dans ce lieu qui semble hors du temps et où règnent le calme et le silence que deux hommes et une femme vont être contraints et forcés d’attendre l’arrivée des Chinois pour leur remettre les clés. En premier abord, difficile de savoir où l’histoire va porter les personnages et le lecteur. Un non-dit entre Verne et Barbara sous-tend le récit dès le début et semble conduire tout droit à un drame. Et le jeune et encore très innocent Carl pourrait bien avoir un rôle clé dans ce dénouement.

Ce qui peut rendre cette lecture un peu déroutante voire rébarbative pour certains, c’est l’attention minutieuse apportée par l’auteur à la description des pensées des personnages. Tout est livré dans le détail : Verne qui s’interroge à plusieurs reprises sur ce que peut bien penser Barbara, Carl qui est en quête de la pièce manquante à sa vie qu’il n’arrive pas encore à définir lui-même… Le calme ambiant semble particulièrement propice à l’introspection et chacun va s’y livrer, ouvrant en grand une fenêtre sur sa psyché. Pourtant, ils n’ont tous eu que des vies très ordinaires jusqu’à présent, des vies vécues par des milliers d’autres. Rien ne fait d’eux des êtres hors du commun, et comme ils évoluent en vase clos, quasiment aucune interférence du monde extérieur ne vient pimenter les choses. Par moment, cette unité de temps et de lieu donne même l’impression d’assister à une pièce de théâtre où les protagonistes dialoguent et monologuent sur le sens à donner à leur vie d’aujourd’hui alors qu’ils se remémorent leur passé. Mais, au-delà de la banalité apparente de leurs existences, transparaissent malgré tout beaucoup d’idées chargées d’un symbolisme fort qui dépassent les personnages et interpellent le lecteur réceptif. Ce qui peut suffire à justifier la lecture de ce roman qui n’est sans doute pas le plus passionnant de Philip K. Dick, mais qui se lit néanmoins presque étonnamment avec un certain plaisir.

PS : Chère Barbara, le moule à gaufres que tu cherches p248 est chez le directeur, p210.

Or, on ne pouvait s’avouer éternellement qu’on n’avait pas trouvé sa voie, son sillon à creuser, son style, son milieu. Au bout d’un moment on cessait de s’en faire pour cela.

p61

Mais il était tellement difficile de savoir ce que pensaient les femmes ! Chaque fois qu’il s’y risquait, il omettait certains facteurs et en ajoutait d’autres qui n’avaient rien à faire là. Pour un homme, la tâche était impossible.

p165, au sujet de Verne.

Tu sais, je crois qu’on n’est pas comme les autres, toi et moi. On aime quand il fait nuit et froid. On garde les stores baissés. On n’aime pas le soleil. Il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Carl, lui, s’ébat au grand jour.

p196, Verne à Barbara

– Si, c’était malsain, dans un sens. C’étaient deux mondes séparés, ma chambre d’un côté et les événements extérieurs de l’autre.

Carl marque une pause, les sourcils froncés, le regard perdu dans le vague.

– Et j’avais du mal à passer de l’un à l’autre. A sortir de mon monde à moi. D’une certaine manière, c’était absurde. Au moins, le contenu de ma chambre avait un sens à mes yeux. Je savais à quoi servaient toutes ces choses, pourquoi elles existaient, quelle était leur fonction. Alors qu’au dehors…

p221, Carl à Barbara

– Je me demande si ces choses-là ont une quelconque réalité. Rappelez-vous ce que dit votre fameux juge, là… dans la Bible. Pilate ?

– Ponce Pilate.

– Il a dit une chose très juste : « Qu’est-ce que la vérité ? »

– Mais le Christ a dit, lui : « Je suis la vérité. »

Harry lui lança un coup d’œil, puis, avec un mince sourire empreint de dureté, il répliqua :

– Précisément…

Verne en eut froid dans le dos.

p334, Harry Liu et Verne. A replacer dans le contexte historique.

Préambule

Bienvenue ici,

un certain nombre de posts sont actuellement hors ligne. Ce blog a plus de 20 ans maintenant et, au fil du temps, des liens se sont cassés, des images hébergées ailleurs ont disparu, le grand Internet a bougé, ma vie aussi, et en plus, je suis devenue correctrice entretemps. C'est dire si, aujourd'hui, ce blog a besoin d'un grand nettoyage de printemps.

Même si je ne poste plus autant qu'avant, c'est un lieu précieux pour moi.

En septembre 2024, j'ai refait la déco. Viendra ensuite la mise à jour du contenu. Un travail long et fastidieux puisque j'ai accumulé près de 2800 posts. Je donnerai la priorité aux avis, puis le reste suivra petit à petit.

Bonne visite !

Catégories

Archives

Rechercher

Bouilloire's books

À propos de moi

Qui : Heidi (博蒂)

Contact : bouilloire[at]gmail[dot]com

Bloggercode : B9 d t+ k s++ u-- f i- o+ x+ e l c-

En manque d'idées pour un cadeau ?

![Brainstorm Seduction 3 [Nōnai Poizun Berī 3]](https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1454943409l/28961280._SY75_.jpg)