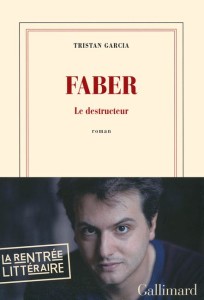

Quatrième de couverture : Dans une petite ville imaginaire de province, Faber, intelligence tourmentée par le refus de toute limite, ange déchu, incarne de façon troublante les rêves perdus d’une génération qui a eu vingt ans dans les années 2000, tentée en temps de crise par le démon de la radicalité.

Quatrième de couverture : Dans une petite ville imaginaire de province, Faber, intelligence tourmentée par le refus de toute limite, ange déchu, incarne de façon troublante les rêves perdus d’une génération qui a eu vingt ans dans les années 2000, tentée en temps de crise par le démon de la radicalité.

«Nous étions des enfants de la classe moyenne d’un pays moyen d’Occident, deux générations après une guerre gagnée, une génération après une révolution ratée. Nous n’étions ni pauvres ni riches, nous ne regrettions pas l’aristocratie, nous ne rêvions d’aucune utopie et la démocratie nous était devenue égale. Nous avions été éduqués et formés par les livres, les films, les chansons – par la promesse de devenir des individus. Je crois que nous étions en droit d’attendre une vie différente. Mais pour gagner de quoi vivre comme tout le monde, une fois adultes, nous avons compris qu’il ne serait jamais question que de prendre la file et de travailler.»

Avis : Je me suis jetée sur ce livre dès sa sortie parce que j’ai aimé la façon dont Tristan Garcia parle de 6 Feet Under dans le petit essai publié chez PUF l’année dernière, et que j’ai plus qu’aimé ses Cordelettes de Browser dans la foulée. Je n’ai rien lu d’autre, mais ça viendra très certainement un jour.

Faber donc. Je l’ai ouvert car j’ai fait confiance à l’auteur, et, vu la quatrième de couverture, il y avait forcément des choses qui me parleraient ; nous sommes de la même génération après tout. Ça m’a rappelé des souvenirs en effet. Ah oui, les grandes grèves de 1995. J’étais en première. C’est loin tout ça. J’y ai aussi trouvé un texte au rythme lent, regorgeant de moult détails et descriptions. Je suis bien tentée de dire qu’il y a des longueurs et que, par moment, j’ai cru que je n’allais pas aimer du tout, mais mon petit doigt me dit que tout ceci est volontaire. Mornay, ville de province est une parmi tant d’autres ; la vie n’y est pas trépidante. Le rythme imposé est donc voulu, il crée l’ambiance. Par effet de contraste, et heureusement pour le lecteur d’ailleurs, les personnages de Madeleine et de Basile respirent la vie et le rêve ; ils ont même un petit quelque chose de familier. Et oui, Faber est un être fascinant, une créature qu’on a tous eu dans notre entourage sous une forme plus ou moins proche de celle du livre.

Je me suis donc laissée porter, ne sachant pas trop ce que cette lecture allait m’apporter au final. Puis, sur la fin justement, j’ai été agréablement prise par surprise. Des petits riens sous forme de mises en abyme que je n’avais pas vu venir et qui m’ont fait écarquiller les yeux. Les derniers chapitres ont fini de me convaincre. Les longueurs valaient vraiment la peine d’être bravées. J’ai extrait suffisamment de citations ci-dessous pour prouver qu’au milieu des grandes descriptions, il y a des tournures de phrases et des idées qui ont retenu mon attention au fil de ma lecture.

A mes yeux et dit avec mes mots, Faber est la symbolisation de la volonté de résistance à l’entrée dans le moule de la vie adulte. Un sentiment qui nous habite tous un jour ou l’autre avant l’instant de compréhension et d’acceptation, mais qui ici prend forme humaine. Le personnage fascine, il stimule l’envie de mimétisme et semble montrer la voie, mais il n’est qu’un miroir aux alouettes. Il est à la fois un idéal et une désillusion qui ne s’intégrera jamais dans la société parce qu’il refusera toujours de plier à la force des choses. Son refus le pousse à détruire autour de lui, volontairement ou par ricochet ; parfois, on n’est détruit que parce que l’on veut bien se laisser détruire. C’est là que l’histoire devient vraiment dramatique.

Il y a une réalité terre à terre, et il y a Faber. Moi, ça m’a mise plus bas que terre, j’avoue. En fait, il m’est difficile d’écrire un avis, parce que pour dire ce que ce Faber m’évoque vraiment, il me faudrait parler de moi. Et ici n’est certainement pas le lieu pour ça. En tout cas, Tristan : ce livre tombait à pic. Un alignement de planètes n’aurait pas pu mieux faire. Un grand merci très cryptique !

Petit, il m’avait tout appris. Toujours en avance sur le goût. Chez mes parents, où il n’y avait presque pas un livre, sinon le Prix Goncourt et quelques offres de France Loisirs, je regardais la télé. Faber m’a appris que la littérature existait, il m’a arraché aux séries du mercredi après-midi. Le temps que je découvre les grands classiques scolaires, il riait déjà de moi en lisant Sade, Bataille, Artaud. Je suis venu à la subversion, et il a déclaré que c’était de la branlette de curé. Finis la mort, le mal, le sexe, il voulait l’écriture par l’écriture. Les Éditions de Minuit. Lorsque je suis arrivé à Beckett, il m’avait déjà pris à revers par Joyce : l’encyclopédie plutôt que le ressassement. Six mois après, il ne jurait que par la culture populaire, la science-fiction, le policier. Je me suis accroché à Silverberg ou à Westlake, j’ai lu de tout, toujours avec un train de retard. Mais il a fallu aller au cinéma. En seconde, il a renié l’histoire officielle du septième art pour regarder du giallo et des films de zombies. Je commençais à peine à découvrir Fulci ou Bava qu’il avait compris que le cinéma était mort. Désormais ce qu’il fallait regarder, c’était des séries télé. p57

En réalité, Faber indiquait de manière détournée et réfléchie son intention de rester chez les Gardon non pas par affection, mais parce qu’il venait de nous trouver, Madeleine et moi, et qu’il avait peur de perdre quelque chose pour la première fois. Parce qu’il avait besoin de nous comme un animal pour se nourrir, pour grandir et pour comprendre ce qu’il était. p92

J’ai compris que j’étais un provincial et que le resterais probablement. Cela signifiait que je n’étais né qu’à moitié, que j’étais déjà mort pour partie. Je me sentais engourdi, paralysé d’un côté. Cette vie mêlée de non-vie était mon destin. Et ce destin médiocre, je l’aimais bien. Puis j’ai regardé Faber. J’ai su qu’il ne reconnaîtrait jamais ces vérités plates, décevantes et paisibles. Celles qui nous font admettre qu’il existe un réel hors de portée de notre volonté. Le fil du temps. Le quotidien, l’ordinaire. Les occasions réussies, les occasions ratées. Un peu de la tombe dans notre berceau. L’idée que ce qu’on attend n’arrivera jamais vraiment. Le sentiment que nous ne sommes la capitale de rien, simplement la province d’un royaume que nous ne connaîtrons jamais. p176

C’était l’histoire de notre enfance, et je ne pense pas me tromper en rapportant ce dernier épisode.

Je n’ai pas la mémoire des formules mathématiques ou des grands événements historiques, parce que ni les uns ni les autres ne me sont jamais arrivés, mais je me souviens avec exactitude de ce qui a eu lieu dans ma vie -ou plutôt dans la sienne.

Cette qualité, ou cette faiblesse, j’ai compris en devenant adulte qu’elle était constitutive de ma sensibilité. Je souffrais de trop retenir les choses du passé, de ne pas savoir les laisser aller. Et comme il m’était impossible de raconter mon existence, parce que je n’ai pas assez d’importance et que je ne veux pas m’en donner plus, j’aurais voulu tenir la chronique de sa vie à lui, donc capturer son âme. Non pas pour la posséder mais pour vous la rendre.

Je crois que ce qui ressemble aujourd’hui le plus à ce qu’on a appelé pendant des siècles une âme, et qui l’a remplacé, c’est un roman (ou un film).

L’âme ce n’est ni le cerveau ni ce qu’il contient : il ne s’agit pas de tout ce qu’à vu, entendu ou voulu un homme. Ce serait insondable et aussi fastidieux que le listing exhaustif des fichiers récupérés dans un disque dur. Les récits de science-fiction et les savants posthumanistes voudraient immortaliser l’esprit dans son intégralité, sur des circuits imprimés avec des microprocesseurs. Au contraire, l’âme c’est un point de vue concentré : avec des mots ou des images, mais en tout cas fini et ramassé ; ordonné et raconté ; non pas immortel, mais résistant plus longtemps à l’usure que le corps périssable dont il a été extrait. Et s’il existe une vie après la mort, ce ne peut être qu’une bibliothèque de récits – la plupart plongeant dans l’obscurité et l’oubli certains brillant plus longtemps que d’autres, mais disparaissant tout de même tôt ou tard. Comme une âme n’est rien d’autre qu’une mémoire racontée, et que tout ce dont nous nous souvenons est destiné à être oublié, toutes les âmes sont mortelles. p185-186

– Il passe ses soirées dans le jardin à regarder les étoiles…

– J’attends une manifestation. Je ne dis pas qu’elle aura lieu, mais j’attends.

– Les extraterrestres, monsieur… », ai-je plaisanté, « c’est plus probable que Dieu, mais c’est moins nécessaire. » p277

J’avais quinze ans, bientôt seize, et j’étais un enfant heureux. Ma mère était institutrice, mon père professeur au lycée de Liserans. J’étais doué, plutôt timide, je lisais beaucoup. Depuis le collège, j’avais peu d’amis, des connaissances simplement. Il paraît que je les impressionnais, alors que j’avais peur d’eux. Comme j’étais premier de la classe et réservé, un peu mystérieux, ceux qui m’appréciaient n’osaient guère me fréquenter de trop près. Je n’étais pas un garçon méchant, pourtant, tout au contraire. J’étais serviable. Mais une distance me séparait du monde et, malgré ma bonne volonté, j’avais la plus grande peine à la franchir. Tout contact social me demandait un effort. Parfois, j’étais en sueur rien qu’à l’idée de devoir parler à d’autres. Il me semblait que je portais un masque et que si je ne faisais pas attention, quelque chose de laid apparaîtrait par en dessous, qui dégoûterait les autres à tout jamais ; de sorte que toute discussion me demandait une certaine dépense d’énergie, à surveiller sans cesse que le masque tienne bien en place. Alors que j’étais curieux et que j’adorais les autres, sans haine ni ressentiment, cette dépense permanente et l’angoisse qui allait avec me donnaient de la raideur, qui pouvait passer pour un sentiment de supériorité. J’avais passé des années à la combattre, à tenter de compenser cette impression de toujours dominer mon sujet, d’être le premier, en m’installant au fond de la classe, en donnant des gages de mauvaise volonté et en refilant aux cancres des antisèches. p436-437.

Pour des années, des décennies, peut-être plus, ici à Mornay et ailleurs dans le monde, les jeunes gens comme ce Tristan croiraient à l’imposture, à l’existence de ceux qui, comme moi, font semblant qu’ils savent tout, qu’ils peuvent tout et qu’il est possible d’obtenir une moitié de monde sans perdre l’autre. En vérité, je n’avais de connaissance et de puissance qu’à demi, comme chacun de nous. J’avais fait illusion quelques années. Mais tôt ou tard ils comprendraient en grandissant que je n’étais ni plus ni moins ignorant qu’eux. Moi-même, après trente ans, je ne savais toujours pas qui j’étais. Dans des états d’extrême lucidité, je me sentais démon, ange déchu et ancien fils préféré du dieu unique. Indestructible. Parfois, un homme. Le plus souvent, une sorte de chose consciente et ratée. Périssable. L’idée que je puisse fasciner cet enfant avait tout d’abord provoqué en moi du dégoût, l’abjection d’être adoré pour une raison fausse, puis de la pitié, soit pour moi soit pour lui, enfin une forme de sympathie. p444-445

En vieillissant, je n’ai trouvé aucune réponse aux questions que je me posais -si de telles réponses étaient trouvables, d’autres les auraient déjà obtenues et me les auraient données, lorsque j’étais plus jeune – mais je ne comprends plus comment l’existence, le temps qui passe ou la société pouvaient être des questions pour moi, alors que ce sont des termes, c’est-à-dire des idées ou bien des mots. p452

Faudra que tu me le passes, je suis curieuse du coup.

Ça va faire 2 livres de plus sur ta PAL, attention ^^

Je te les échange contre le nouveau Sailor Moon 😉